Dans le monde arabe, les tragédies se répètent lorsque les États sont gouvernés par la logique de la militarisation et que la nation se résume à la loi des armes. Entre le Soudan, la Syrie et l’Irak, un fil sombre relie ces trois expériences : l’usage des armes chimiques, expression ultime de la violence lorsque la politique échoue et que toute reddition de comptes disparaît. Ces crimes ne sont pas des accidents isolés, mais le produit de systèmes de pouvoir qui ont fait de la force brute un mode de gouvernement et des civils des victimes collatérales.

Au Soudan, depuis le déclenchement de la guerre en avril 2023, le pays s’est enfoncé dans une spirale de violences sans précédent. À mesure que les combats s’intensifient et que la situation humanitaire se dégrade, des rapports concordants évoquent un recours à des armes chimiques dans certaines zones de conflit. En l’absence, à ce stade, d’une enquête internationale concluante, les indices de terrain et la nature des blessures signalées suscitent une inquiétude croissante.

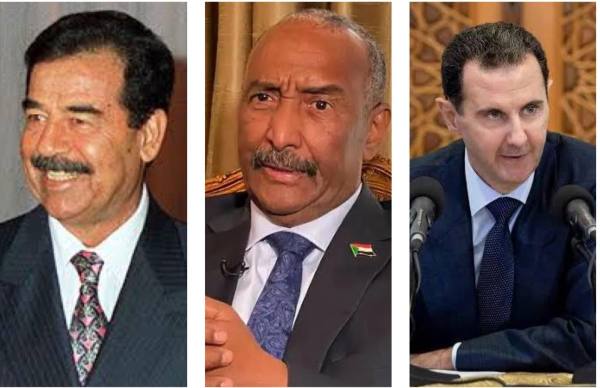

Dans ce contexte, le nom de Abdel Fattah al-Burhan s’impose comme celui du chef d’un pouvoir militaire ayant privilégié l’option armée comme unique voie, au mépris du coût humain et des perspectives de transition politique. Un schéma désormais familier : une guerre sans horizon et une autorité sans comptes à rendre.

En Syrie, l’arme chimique n’est plus une hypothèse mais une réalité documentée. Depuis 2012, plusieurs régions ont été frappées par des attaques au gaz sarin et au chlore, notamment à la Ghouta et à Khan Cheikhoun, comme l’ont établi des rapports onusiens et des organisations internationales. Sous le régime de Bachar al-Assad, l’arme chimique est devenue un instrument de l’État, non seulement pour obtenir un avantage militaire, mais surtout pour diffuser la terreur et briser toute résistance sociale. Malgré les « lignes rouges » proclamées par la communauté internationale, la responsabilité pénale est restée limitée, nourrissant un sentiment d’impunité et laissant la porte ouverte à la répétition des crimes.

L’Irak, enfin, porte une mémoire plus ancienne mais toujours vive. Dans les années 1980, les armes chimiques furent utilisées à grande échelle, en particulier lors du massacre de Halabja. Ces atrocités ne relevaient pas d’excès ponctuels, mais d’une politique d’État menée sous Saddam Hussein, où l’arme interdite servait à écraser les oppositions et à punir des populations entières. La chute du régime n’a pas effacé les séquelles : les survivants et leurs descendants en portent encore les stigmates, rappelant que les effets du chimique dépassent le temps de la guerre.

Ce qui unit ces trois trajectoires, au-delà de l’arme prohibée, c’est un même modèle de gouvernance : la domination de l’institution militaire sur la décision politique, la diabolisation de l’adversaire érigé en menace existentielle, l’absence de mécanismes internes de responsabilité et l’affaiblissement — voire l’instrumentalisation — de la justice internationale. Dans de tels contextes, la violence extrême devient un choix « rationnel » pour le pouvoir, et l’arme chimique, loin d’être une exception, s’inscrit dans la continuité d’une logique autoritaire.

La souffrance des peuples soudanais, syrien et irakien face aux armes chimiques pose une question centrale, à la fois morale et politique : peut-on parler de paix sans justice ? Les crimes commis avec des armes interdites par le droit international ne se prescrivent pas, et le silence qui les entoure ne les efface pas ; il en prépare la répétition. Seules une reddition de comptes effective, la fin de l’impunité et l’ouverture vers un pouvoir civil soumis à l’État de droit peuvent rompre ce cycle.

L’histoire récente l’enseigne crûment : la militarisation ne construit pas des États, et partout où l’arme chimique a été utilisée, elle a marqué l’échec de la politique et l’effondrement du sens humain de l’État.